Зрительный анализатор животного анатомия

Министерство сельского хозяйства и производства Российской федерации

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины

Реферат по физиологии на тему:

Студентка II курса ФВМ 10 группы

Шарова Татьяна Евгеньевна

Яковлев Владимир Иванович

Физиология зрительного анализатора. 4

Анатомия зрительного анализатора. 14

Список использованных ресурсов. 27

Введение

Зрительный анализатор животного является сложной нервно-рецепторной системой, предназначенной для восприятия и анализа световых раздражений. Согласно И. П. Павлову, в нем, как и в любом анализаторе, имеются три основных отдела — рецепторный, проводниковый и корковый. В периферических рецепторах — сетчатке глаза — происходят восприятие света и первичный анализ зрительных ощущений. Проводниковый отдел включает зрительные пути и глазодвигательные нервы. В корковый отдел анализатора, расположенный в области шпорной борозды затылочной доли мозга, поступают импульсы как от фоторецепторов сетчатки, так и от проприорецепторов наружных мышц глазного яблока, а также мышц, заложенных в радужке и ресничном теле. Кроме того, имеются тесные ассоциативные связи с другими анализаторными системами.

Источником деятельности зрительного анализатора является превращение световой энергии в нервный процесс, возникающий в органе чувств. По классическому определению В. И. Ленина, «. ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом шагу».

Цель: изучить материал по заданной теме

- Выяснить значение словосочетания «Зрительный анализатор»

- Изучить строение зрительного анализатора с физиологической точки зрения

- Изучить строение зрительного анализатора с анатомической точки зрения,а также видовые особенности

- Выяснить свойства зрительного анализатора

Физиология анализаторов

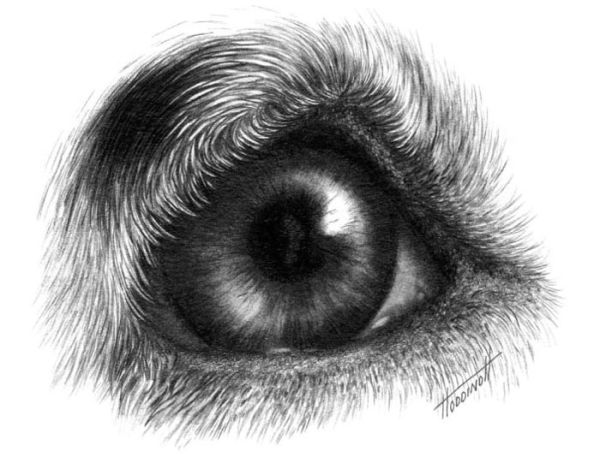

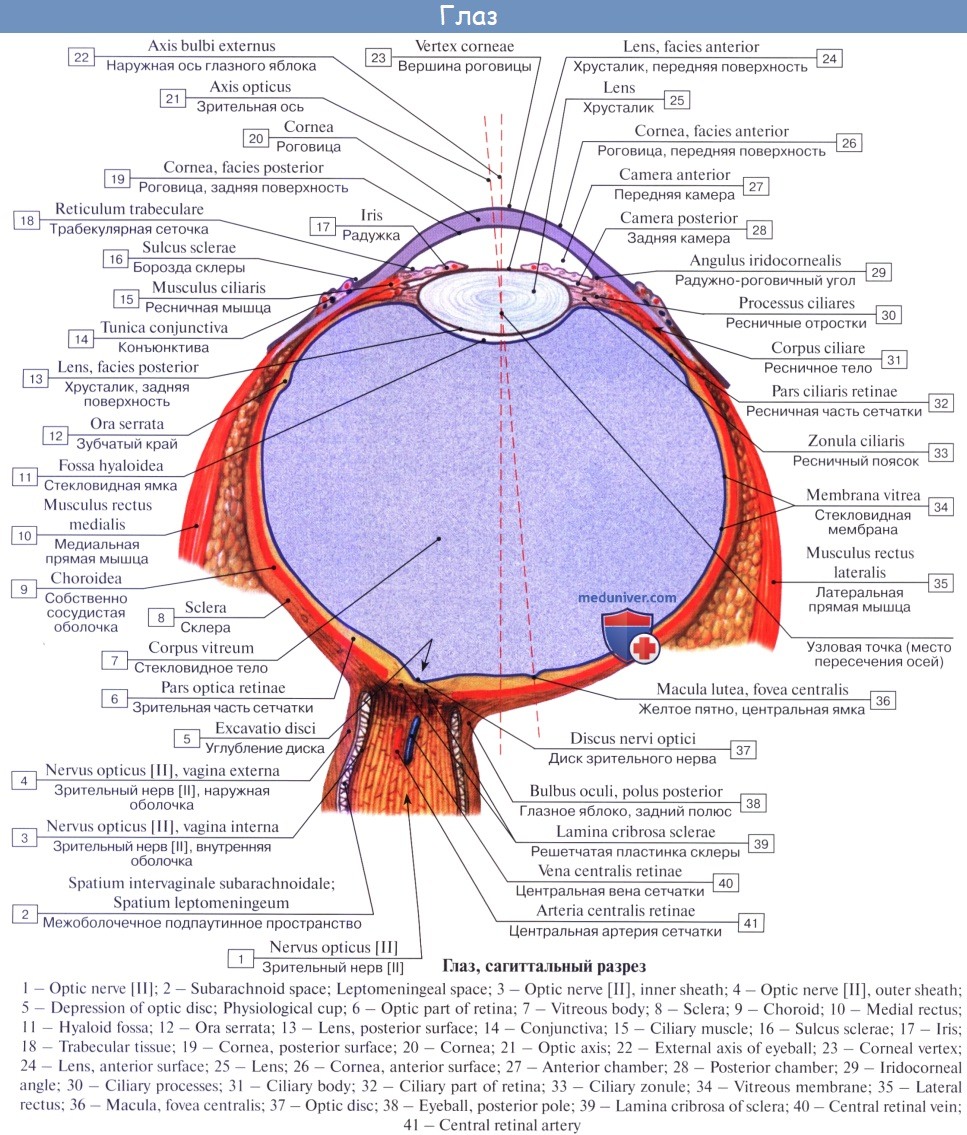

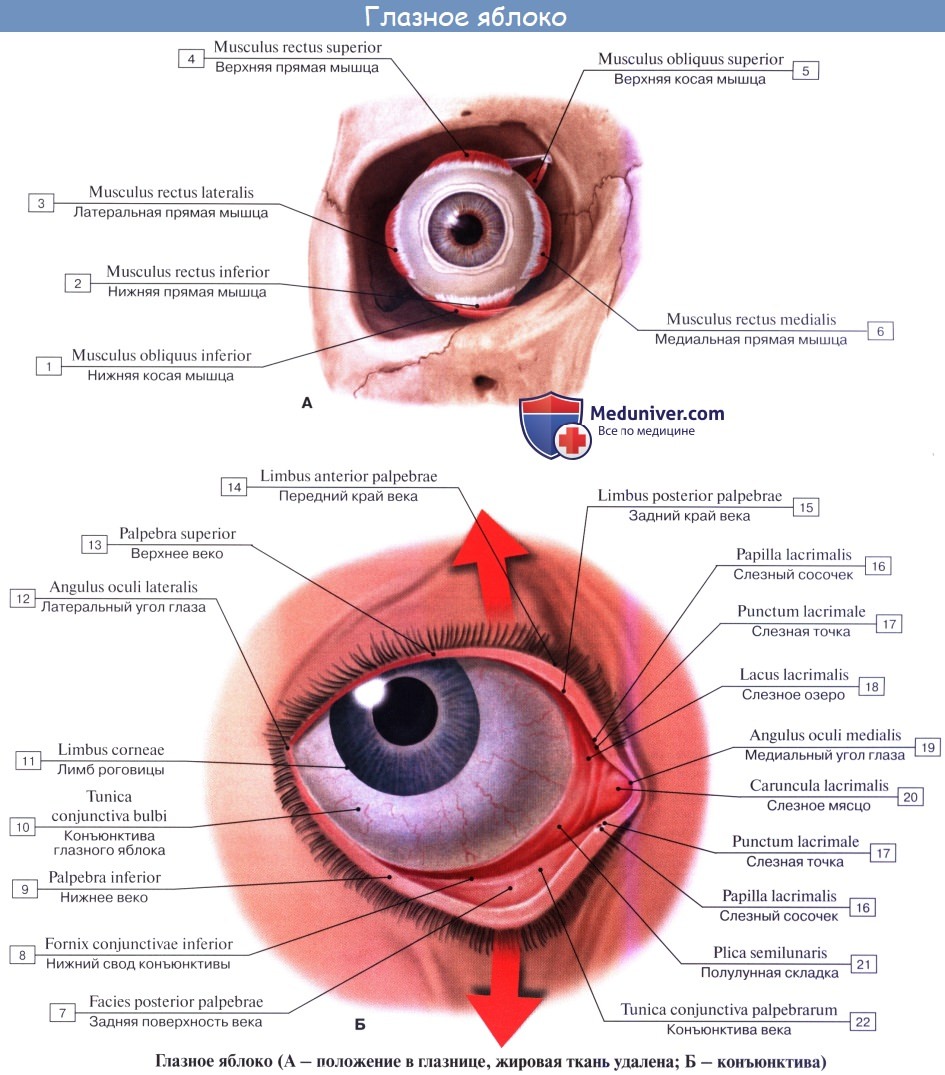

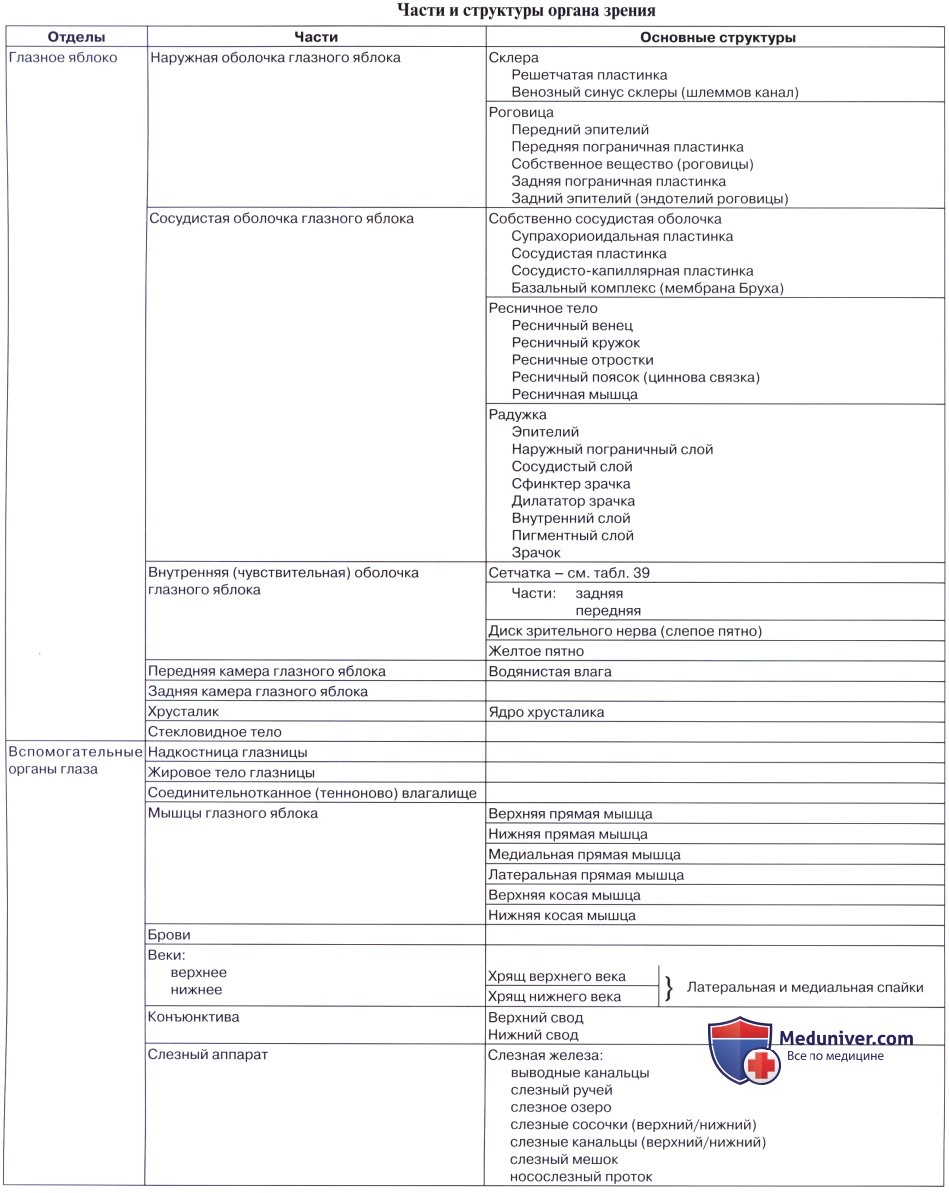

Для успешной борьбы за выживание животное должно получать максимум информации об окружающей среде и о внутреннем состоянии организма и мгновенно на них реагировать. Состояние окружающей и внутренней среды животные воспринимают с помощью специальных систем организма — анализаторов. Анализатор включает в себя периферическое воспринимающее (рецепторное) звено, проводящую часть, центральный отдел и звено обратной связи. У животных можно выделить следующие анализаторы:кожный, обонятельный, вкусовой,зрительный, слуховой,положения тела в пространстве, двигательный и висцеральный(анализатор внутренней среды). Раздражения, поступающие из внешней среды, в большинстве случаев вызывают ощущения, отождествляемые с этими воздействиями. Ощущения — это субъективные феномены,возникающие в нервной системе в результате неизвестных пока физических и химических процессов. По аналогии с человеком можно считать, что у животных функционирование анализаторов не всегда сопровождается возникновением ощущения. Так, например, в нормальных условиях человек весьма точно осознаёт и регулирует положение своего тела в пространстве, не имея никаких ощущений. Кроме того, работа внутренних органов — сердца,сосудов, почек, печени, желудка и т.д. В норме также не вызывают ощущений. Необходимо отметить,что анализаторы у некоторых животных более совершенны и воспринимают раздражители окружающей среды, совершенно не улавливаемые человеком. Согласно теории специфических энергий И.Мюллера, каждый анализатор имеет присущие только ему раздражители. Однако и неадекватные раздражители могут вызывать возбуждение периферического звена анализатора,если их интенсивность во много раз превышает интенсивность адекватных раздражителей. Каково бы ни было раздражение,вызвавшее возбуждение периферического звена анализатора,если в его центральном отделе возникает ощущение, оно всегда будет специфически свойственно данному анализатору: при возбуждении зрительного анализатора возникает световое ощущение, слухового — звуковое. Но, конечно, ощущения, возникающие при неадекватном раздражении, будут несколько беднее и однообразнее, чем при адекватном. Зрительный анализатор Адекватным раздражителем для зрительного анализатора животных служит электромагнитное излучение в диапазоне волн 380. 760нм. Электромагнитное излучение носит прерывистый — квантовый характер. Кванты электромагнитного излучения получили названия фотонов. Зрительный анализатор играет важнейшую роль в жизни большинства организмов. При помощи зрения животные ориентируются в окружающем мире, воспринимают форму и цвет предметов,расстояние до них и перемещение предметов в пространстве. Вспомогательным аппаратом для фоторецепторов у млекопитающих является специализированный орган — глаз. У животных глаза расположены в углублении костей черепа и имеют шаровидную форму.Световое излучение-фотоны, прежде чем воздействовать на фоторецепторы, проходят через систему прозрачных сред глаза. Первая оболочка на пути фотонов — это роговица. Она является частью белковой наружной облочки глаза — склеры. По форме роговица напоминает слегка выпуклое часовое стекло. Она лишена кровеносных сосудов и прозрачна. За роговицей находится передняя камера глаза,заполненная жидкостью. К внутренней части склеры прилегает вторая оболочка — сосудистая,пронизанная большим количеством кровеносных сосудов. Сосудистая оболочка в передней части переходит в радужную,содержащую пигмент,придающий цвет глазу. У различных видов животных цвет глаз варьирует от тёмно-коричневого до жёлтого. У пегих животных глаза часто бывают разного цвета. Лишь у альбиносов, в организме которых пигмент отсутствует,радужная оболочка не окрашена,сквозь неё просвечивают кровеносные сосуды, поэтому зрачок кажется красным. Основная функция радужной оболочки — это регуляция светового потока, проникающего в глаз. В середине радужной оболочки находится отверстие — зрачок,сквозь который свет проникает внутрь глаза. Диаметр зрачка в зависимости от освещённости регулируется 2 видами мышц: кольцевыми и радиальными. Проходя через зрачок,свет попадает в хрусталик — прозрачное тело в виде двояко выпуклой линзы. Передняя поверхность хрусталика более плоская, чем задняя. Хрусталик заключен в капсулу и подвешен на радиально расположеннных волокнах пояска. Эти соединительнотканные волокна,начинающиеся у наружного края так называемого цилиарного тела,приклепляются к внешнему ободку(экватору) хрусталика,обеспечивая его радиальное растяжение. Пройдя через хрусталик,световой луч попадает в стекловидное тело,заполняющее глазное яблоко: оно прозрачное и образовано тончайшими волокнами,между которыми находится жидкость. К стекловидному телу прилегает сетчатая оболочка глаза,в которой находятся фоторецепторы. Отраженный от какого-либо предмета свет должен без искажений создать четкое уменьшенное изображение предмета на поверхности сетчатого слоя — сетчатки независимо от того,на каком расстоянии он находится от животного. Эту функцию выполняет хрусталик. Процесс фокусировки(достижение четкого изображения) получил название аккомодации. Когда радиально ориентированные мышечные волокна цилиарного тела расслаблены, хрусталик несколько уплощен,поскольку его растгивают эластичные волокна пояска. При таком состоянии глаз хорошо видит предметы,находящиеся вдали,но предметы,расположенные на близком расстоянии,кажутся расплывчатыми; таково состояние глаза в покое. Аккомодация при рассматривании близких предметов осуществляется с помощью сокращения радиально направленных волокон гладких мышц цилиарного тела. Начальные участки поясковых волокон,примыкающих к наружному краю цилиарного тела,приближаются к хрусталику,что уменьшает их растягивающее действие на хрусталик. Он становится более выпуклым, и его фокусное расстояние уменьшается. Происходит настройка глаза на восприятие близко расположенных предметов. Способность к аккомодации зависит от функционального состояния организма: при утомлении острота зрения снижается. Кроме того, острота зрения уменьшается с возрастом. У старых животных хрусталик теряет свою эластичность,его кривизна приослаблении поясковых волокон почти не изменяется и в результате развивается дальнозоркость. Удалённые предметы при этом видятся животным достаточно хорошо,а находящиеся вблизи — в меньшей степени. Анализ этого явления показывает,что световые лучи(изображение предмета) после преломления располагаются не на сетчатке,а позади неё и поэтому изображение размыто. При обратном явлении — близорукости лучи света сходятся раньше,чем достигают сетчатки. Близорукостью и дальнозоркостью страдают довольно часто лошади,а близорукость чаще бывает у овцы.

Источник

Зрительный анализатор животного анатомия

Орган зрения, organum visus. Глаз. Глаза

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частью которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные «глазки»), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом его конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками — колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих — и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Видео анатомии глаза — зрительного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020

Источник